|

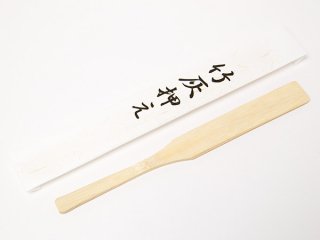

【送料無料】泉流山当主 吉賀将夫 萩焼 湯呑 共箱

お茶のふじい・藤井茶舗

・木箱に少々ヨゴレあります サイズ:口径 7.0cm 高さ 9.6cm 吉賀将夫 造(ヨシカハタオ) 1943年(昭和18年) 吉賀大眉(文化功労者)長男として萩に生まれる 1967年(昭和42年) 東京芸術大学美術学部工芸科卒業 卒業制作品芸大買い上げ 1969年(昭和44年) 東京芸術大学大学院修了(陶芸専攻) 1971年(昭和46年) 第1回個展開催 以後30回開催 1976年(昭和51年) 山口大学助教授(教育学部) 1988年(昭和63年) 現代工芸美術家協会 理事 1990年(平成02年) 山口大学教授 1996年(平成08年) 日展評議員 日展 文部大臣賞 2000年(平成12年) 日本芸術院賞 日展理事 2006年(平成18年) 山口大学名誉教授 <泉流山の歴史> 泉流山の創窯は古く、江戸時代後期・ちょうど幕末の志士たちが活躍する少し前の文政9年(1826年)にまでさかのぼります。 萩はもともと長州藩の御用窯がいくつも立ち並ぶ萩焼の産地として著名でしたが、当時財政難にあった藩は財政再建のために商業用陶磁器の奨励政策を行いました。 これにより萩の中心地より少し離れたここ小畑[おばた]地区に「天寵山」・「素玉山」などいくつもの窯元が築かれました。 泉流山もその中のひとつ。創窯当初の黎明期には磁器の生産などをしていましたが、藩の政策に左右されたことや他産地との競合によりやがて衰退、のちに萩焼の生産に転換し、その後時代の変化とともにさまざまな変遷を経てきました。 以来、泉流山は萩の名窯として伝統的な精神や文化を重んじ、何よりも「本当の萩焼らしさ」を大切にしてきましたが、昭和の中期〜後期に大きく変革を遂げることになります。 当時当主として経営にあたった「吉賀大眉」は萩焼の持つ芸術性を追求し、独自の造形により[美術品としての萩焼]を確立、陶芸界に大きな足跡を残しました。 平成3年、文化功労者・芸術院会員でもあった大眉の死去により、その業績を讃え「財団法人・吉賀大眉記念館」が認可され、同敷地内に開館しました。 これにより現在では「窯元」と「美術館」が共存する文化的な場所となっています。

最近チェックした商品

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

創業90余年 湊町酒田のお茶道具・お茶専門店「藤井茶舗」のショッピングサイトです。

|